|

DOI: 10.25136/2409-868X.2019.10.31033

Дата направления статьи в редакцию:

11-10-2019

Дата публикации:

29-10-2019

Аннотация:

В традиционной якутской культуре сохранились черты, которые уходят корнями в древнетюркскую эпоху Южной Сибири. Особый интерес вызывает погребальный обряд якутов, в котором существовали различные формы захоронения и среди них – сожжение умерших. В преданиях и легендах этот обычай связывается с древним племенем кыргыс, что жили задолго до прихода на Среднюю Лену прародителей якутов – Омогоя и Элляя. Примечательно, что по китайским письменным источникам этот обычай известен у древних тюрок и енисейских кыргызов. Сведения о существовании единичных случаев трупосожжения у якутов северной окраины встречаются вплоть до этнографической современности. В работе использованы аутентичные исторические источники, а также данные междисциплинарных исследований в области судебной медицины, этнографии и фольклора, которые позволяют рассматривать материалы не только на источниковедческом, но и интерпретационном уровне. Цель и задачи статьи – описание, и анализ обряда кремации и предметного набора погребений XIV – XVIII вв. Ат Быран III и Куудук III, найденных и исследованных в одной из трех долин Средней Лены – Эркээни. Выдвигается предположение, что в конце I тыс. н.э. какая-то часть енисейских кыргызов достигла Ленского края и, постепенно адаптировавшись в местной среде, со временем вошла в состав формировавшегося якутского народа.

Ключевые слова:

якуты, погребальный обряд, кремация, биритуальный тип захоронения, племя кыргыс, енисейские кыргызы, алтайцы, селькупы, этногенез, этническая история

Abstract: The traditional Yakut culture preserved the rituals rooted in the Ancient Turkic era of Southern Siberia. Particular interest arouses the burial rite of Yakut people, among which was cremation of the deceased. In legends, this ritual is associated to the ancient tribe Kyrgys that lived well ahead of the arrival of the ancestors of Yakut people to the middle Lena River – Omogoya and Ellyaya. Noteworthy is that accordant to the Chinese manuscripts, this ritual is also known among ancient Turkic and Yenisei Kyrgyz people. Records on the existence of isolated instances of cremation of the deceased among Yakut people of the northern suburbs occur all the way until ethnographic modernity. The article applies the authentic historical sources, as well as the interdisciplinary research data in the field of forensic medicine, ethnography and folklore, which allow examining the materials on both, historiographical and interpretational levels. The goal of this work lies in the description and analysis of cremation rite and burial objects At Batyran III and Kuuduk III in the XIV – XVIII centuries, discovered and explored in one of the three valleys of middle Lena River – Erkeeni. The author assumes that at the end of first millennium AD, some part of Yenisei Kyrgyz people arrived to the territories of Lena River, and having gradually adjusted to the local environment, became a part of the forming Yakut nation.

Keywords: yakuts, funeral rite, cremation, biritual type of burials, Kyrgys tribe, Yenisei Kyrgyz, Altai people, Selkups, ethnogenesis, ethnic history

Введение. По сведениям исследователей XVII – ХVIII вв., у якутов существовали четыре способа погребения: 1) в земле (ингумация); 2) на специальных помостах арангасах (воздушное); 3) на дневной поверхности земли (наземное); 4) сожжение (кремация). К наиболее архаичным элементам погребальной практики, по всей вероятности, следует отнести обычай трупосожжения. В якутских легендах этот обряд связывается с древним племенем кыргыс: «Оказывается, во времена прибытия Омогой Бая и Эллэй Боотура, из южной страны переселилось племя «кыргыс» с лошадьми и рогатым скотом. Племя кыргыс в этой стране было очень немногочисленным. Они устраивали ысыахи. Когда у них умирал человек, то ему покрывали лицо брюшным жиром лошади, клали его в выдолбленное дерево и уносили в лес. Собравшись в лесу, устраивали ысыах, на котором, поев все кушанья, снаряжали покойника всем полагающимся и сжигали его на том месте. Это называлось у них «положили его кости». Те люди впоследствии вымерли, не оставив потомства» [12, с. 94].

В документах XVII в. упоминается обряд трупосожжения, как весьма распространенный среди якутов обычай. Так, в рассказе якутки Мичай из Мегинской волости, датированном 1668 г., сообщается, что «извычай у них таков, чтобы убитых сжгут». Во втором документе говорится, что в 1677 г. по дороге из Тобольска в Москву умер якутский князец Нокто Никин - внук намского князца Мымака, известного по архивным документам 1630-х гг., Нокто Никин вместе с двумя другими князцами - Мазары Бозековым (Кангаласской волости) и Трех Орсукаевым (Мегинской волости), ездил в Москву с жалобой на воеводу Барнешлева. По поводу смерти Никина сообщается: «Января в 8 день сибирский якутский князь Нокто Никин умер. А после его остались люди его Курчага да Моторо. А при смерти князец Нокто Никин приказывал князцу Мазары, чтобы после его смерти по их вере тело его сожгли, а пепел бы свести к родителям его в Якуцкой...» [21, с. 142].

Существование кремации трупа у якутов подтверждается и данными археологических исследований погребений XV-XVIII вв. в Центральной Якутии [16, с. 36; 9, с. 194-196; 7]. Два из них – Ат Быраан III и Куудук III найдены в долине Эркээни в Хангаласском улусе на одной из трех основных долин левого берега Средней Лены, которая являлась родовой территорией ведущего среди якутских кланов – хангаласского рода. Оба погребения можно отнести к так называемому биритуальному или комбинированному типу захоронений, совершенному по обряду кремации и ингумации, где кремированное погребение сопровождает ингумированное.

Целью статьи является описание и анализ ритуала кремации и предметного набора погребений XIV – XVIIIвв. Ат Быраан III и Куудук III. Кроме археологического материала в работе использованы аутентичные исторические источники, данные этнографии и фольклора, а также результаты судебно-медицинской экспертизы по костным останкам Ат Быраан III, проведенной судебно-медицинским экспертом Ю.Л. Сафронеевой в медико-криминалистическом отделении лаборатории ГБУ Судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), а также радиоуглеродного датирования, полученные в AMS-лабораториях во Франции и Японии.

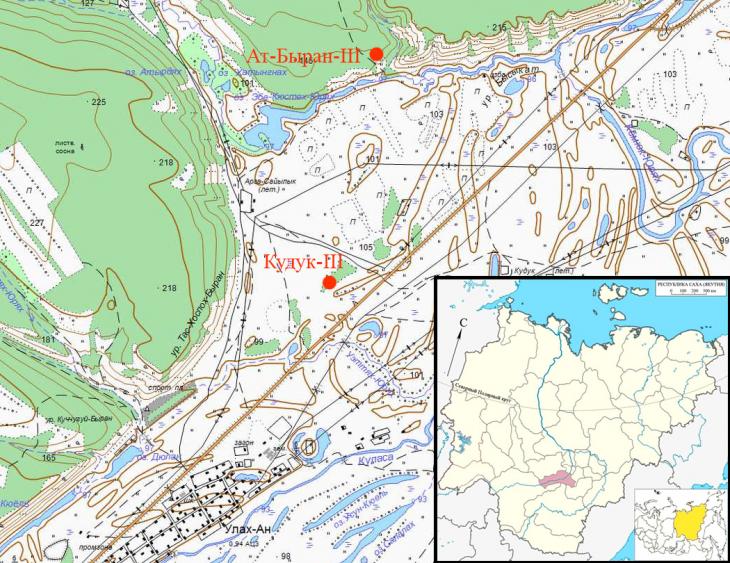

Погребение Ат Быраан III. Координаты в системе WGS-84: N 61°39´15.9´´, E 129°15´44.7´´, калиброванный возраст, согласно радиоуглеродному датированию, проведенному в рамках Саха-французской экспедиции (MAFSO), 1280–1490 гг. Памятник приурочен к мысовидному участку коренной 25 – 55-метровой террасы коренного левобережья Средней Лены на участке Ат Быраан (в литературе ошибочно обозначен под названием Ат Дабаан), между двумя распадками: западным – где по направлению с севера на юг пролегает русло р. Улаах (также здесь имеется крупный водоем, называемый озером Эбэ-Кюель) и безымянным восточным, тоже бывшим когда-то в отдаленную геологическую эпоху речным руслом (рис.1) [15, с. 48]. Погребение было открыто и исследовано в 1996 г. Н. П. Прокопьевым и С. К. Колодезниковым. Полученные данные из записей полевого дневника Н. П. Прокопьева были частично опубликованы Р. И. Бравиной и В. В. Поповым [9, с. 118; 6], а также А.Н. Прокопьевой и К. М. Яковлевой [23, с. 186 – 191]. В местности Истээх (Тюёкэй) Быраан на расстоянии 52 м к северо-западу от склона террасы, был обнаружен округлой формы холм, диаметром 4,5 – 6 м, высотой 0,4 – 1 м, составленный из плит песчаника различных размеров, пересыпанных более мелкой щебеночной фракцией. При снятии верхних плит песчаника и зачистке дерна на глубине 42 см зафиксированы следы двух параллельных ям продолговатой формы с ориентацией юго-запад – северо-восток. Такого же направления в данной местности придерживается русло р. Лены, фиксируемое визуально с вершины террасы. В одной из ям, на глубине около 50 см от дневной поверхности, обнаружены обугленные кости расчлененной туши лошади без черепа и конечностей. По всей видимости, с лошади была снята шкура с головой, конечностями и хвостом. Судя по характеру расположения костей, лошадь была разделена пополам по подреберному позвонку, после чего в яму была уложена задняя часть туши, затем непосредственно на неё - передняя часть. Справа от погребения лошади, на сравнительно небольшой глубине, найден развал берестяного туеска (рис.3, 4), внутри и возле которого обнаружены фрагменты кальцинированных костей, в том числе несколько зубов, которые участниками раскопок «определены как принадлежащие взрослому человеку». Ниже, на глубине 40–50 см от дневной поверхности, находился ящик-гроб из плах, в котором лежал костяк подростка 15–16 лет, укрытый берестяным полотнищем, сшитым из отдельных пластин, ориентированный головой на запад, с вытянутыми вдоль тела руками. При осмотре тела была зафиксирована трещина в области затылка, предположительно от удара колюще-рубящим оружием.

Рис. 1. Расположение памятников Ат Быран III и Кудук III в долине Эркээни на Средней Лене

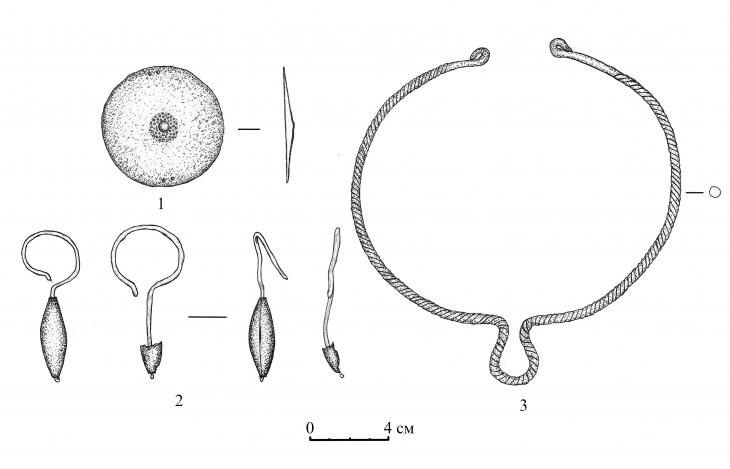

На лобной кости черепа обнаружен диск туосахта – нашивное украшение головного убора (рис.2, 1).Диск отлит из медесодержащего металла (s – 2 мм, d – 7 см)[1], по двум его противоположным краям имеются парные отверстия для пришивания к головному убору. В центральной части украшения методом чеканки нанесен простой точечный рисунок. В уши продеты проволочные серьги из медного стержня в виде знака вопроса (l – 8 см, d основания – 3,1 см) (рис.2, 2). На стержень нанизаны полые, конусообразные подвески из очень тонкого металла. Данные серьги были специально «умерщвлены», т.е. сломаны, для того, что бы служить своему хозяину в другом мире. Возле шейных позвонков найдена массивная, литая из металла желтого цвета гривна кылдьыы (d обруча – ок.16,5 см) (рис.2, 3). Поверхность гривны окислилась и местами приобрела голубоватый оттенок. В сечении гривна имеет круглую форму, на концах квадратную. По основной части гривны проходит ложновитой орнамент. В центральной части гривна имеет один изгиб, концы изделия загнуты. В эти концы вставляли кожаные или ровдужные ремешки для завязывания изделия. В области груди находились пастовые бусы синего, белого и черного цвета.

Рис. 2. Металлические украшения из захоронения Ат Быран III: 1 – диск туосахта; 2 – серьги; 3 – гривна

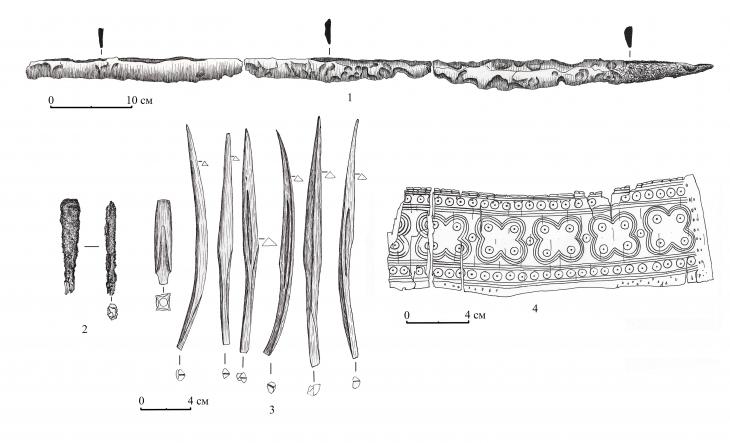

В состав сопроводительного инвентаря входили: у левой ноги костяка – развал длинноклинкового оружия острием вниз, лезвием наружу (рис 3, 1); справа от костяка – фрагменты лука с берестяной обкладкой, остатки колчана из бересты с геометрическим узором, 1 железный (рис 3, 2) и 7 костяных наконечников стрел (рис 3, 3).

Рис. 3. Сопроводительный инвентарь захоронения Ат Быран III: 1 – меч кылыс; 2 – железный наконечник стрелы; 3 – костяные наконечники стрел; 4 – фрагмент берестяного туеса

Длинноклинковое оружие, по всей видимости, представляет собой однолезвийный якутский меч – кылыс. Полоса клинка, вследствие сильной коррозии, фрагментирована, однако можно установить размеры сохранившейся части: l – 81,5 см, b – 3,8 см, s – 0,9 см. Специализированное боевое оружие не характерно для сопроводительного инвентаря якутских захоронений, что указывает на статусность и исключительность памятника Ат Быраан III. Железный наконечник черешковый, долотовидной формы. Костяные наконечники представлены семью образцами 2 типов: 6 наконечников черешковые, с удлиненным трехгранным в сечении пером, уплощаются к хвостовику; 1 наконечник втульчатый, полый, нижняя половина имеет четыре длинных продольных выступа.

Среди кальцинированных мелких осколков костей, помещенных в туесок, присутствуют шесть крупных фрагментов костей длиной от 4 до 16,4 см. По данным судебно-медицинской экспертизы, представленные шесть фрагментов, по своим анатомо-морфологическим признакам, относятся к трубчатым костям. Они белесовато-серого и серо-черного цвета, сухие, легкие, легко крошатся при прикосновении, без маслянистого отлива, компактный слой шероховатый. Фрагмент № 1 – самый крупный (l – 164 мм, b –16 мм) имеет удлиненную, трехгранную форму с четкими краями, один из концов - овальный, утолщенный (эпифиз), с суставной поверхностью и отростком, похожим на медиальную лодыжку большеберцовой кости человека. В области эпифиза определяются частичные сколы компактного вещества с обнажением ryбчатого вещества. Противоположный конец кости неровный, зубчатый, со сколом компактного слоя. Эпифиз у длинного конца отсутствует. Вся поверхность представленных фрагментов имеет множество линейных, поверхностных трещин, концы некоторых костей неровные, зубчатые. Все фрагменты подвергались воздействию высокой температуры. На фрагментах №№ 2, 4, 6 имеются следы, похожие на повреждения, нанесенные рубящим предметом (топор, тесак, колюще-рубящее оружие).Определить более точно механизм образования повреждений не представляется возможным, в связи с выраженным действием высоких температур. Можно предположить, что при отборе костей из погребального костра крупные кости могли преднамеренно измельчить для того, чтобы они поместились в сосуд.

Общий вес костей – 178 г. Подсчитано, что при кремации полностью сгорает примерно 15 % костной ткани. Средний вес кремированных останков взрослого человека составляет 1 919 г. При этом на мужчин в среднем приходится 2 288 г (диапазон от 1 534 до 3 605 г), на женщин – в среднем 1 550 г (диапазон от 952 до 2 278 г) [19, с. 136]. Вероятно основные «потери» кальцинированной костной массы произошли при сборе останков с места сожжения и переносе их в туесок.

Погребение Куудук III открыто и исследовано в 2016 г. археологической экспедицией ИГИиПМНС СО РАН под руководством Р. И. Бравиной. Объект (координаты в системе WGS-84 – N 61°38´12.0´´, E 129°15´80´´) был расположен на трехметровой террасе в местности Куудук III, расположенной в 2 км от с. Улах-Ан, в 1500 м от подножия сопки Ат Быраан. Параллельно месторасположению памятника пролегает асфальтовая автодорога 98к-003 г. Якутск – г. Покровск.

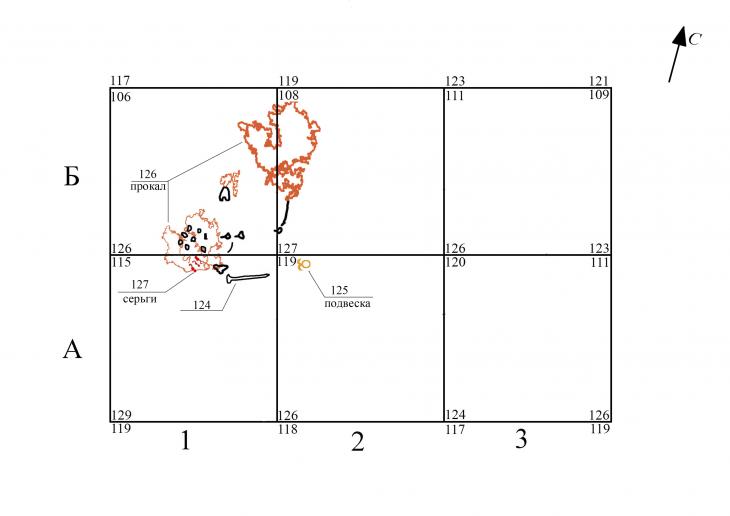

Рис. 4. План захоронения Кудук III

Погребение на дневной поверхности обозначалось западиной вытянутой формы. После снятия дерна и слоя светло-коричневой супеси, на уровне 12 – 15 см от дневной поверхности были зафиксированы следы кострища в виде мощного прокала ярко-красного цвета с содержанием древесных углей и недогоревшей древесины (рис. 4). На западной стороне прокала находились пережженные и раздробленные на мелкие фрагменты кости черепа (рис. 5). Обожженные кости предплечья и правой руки, фрагменты позвонков и ребер находились в анатомическом порядке, остальные кости – фаланги пальцев, длинные кости рук и ног, фрагменты позвонков и ребер, а также отдельные зубы – разбросаны на разном уровне по всему периметру раскопа (рис. 6).

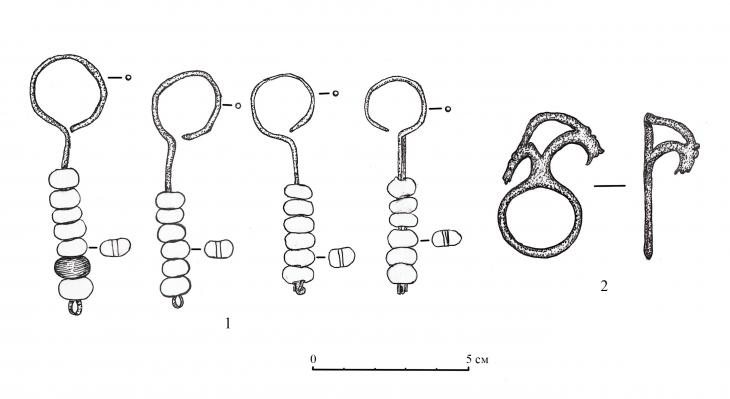

Рис. 5. Кремированные фрагменты черепа в Кудук III

В земляном заполнении могилы найдены мелкие фрагменты обработанной кожи, видимо от одежды, металлическое украшение в стиле парных конских голов (рис. 7, 2), бисер и четыре проволочные серьги в виде знака вопроса с нанизанными округлыми уплощенными бусинами белого и черного цвета (рис. 7, 1). Серьга №1 изготовлена из металлического стержня, имеет шесть бусин белого и одну бусину черного цвета. Серьги № 2 – 4 имеют по шесть бусин белого цвета каждая (l серег – 7,1 – 8,0 см, d колец – 1,9 – 2,5 см, d бусин – 0,9 – 1,1 см). На стержнях из металла просматриваются слабо выраженные грани. Примечательно плоское кольцо-подвеска с парным стилизованным изображением двух конских голов. Изделие литое, изготовлено из медного сплава (l – 4,5 см, b – 2,6 см, внешний d кольца 2,6 см, внутренний d кольца 2,2 см). Подобные подвески характерны для ювелирного комплекса якутских захоронений XVII – XVIII вв. Некоторые типы подвесок-коньков имеют аналоги в древностях Хакасско-Минусинской котловины, так, медно-бронзовые амулеты обнаруживают близкое сходство с тагарскими и таштыкскими образцами [1, с. 99].

Рис. 6. Общий вид захоронения Кудук III с юго-восточной стороны

Вещи не имели следов пребывания в огне. В 40 см ниже кострища находился ящик-гроб из плах, имеющий в изножье с левой стороны пролом (грабительский лаз?). В гробу головой на запад, на спине покоился костяк женщины. Возле головы найдено четыре бусинных серьги в виде знака вопроса [6, с. 322]. Калиброванная дата грунтового погребения согласно радиоуглеродной датировке, проведенной методом ускорительной масс-спектрометрии в Институте акселераторных анализов в Японии (Institute of Accelerator Analysis Ltd. Kawasaki, Japan) – 1720–1820гг.

Рис. 7. Украшения из захоронения Кудук III: 1 – серьги; 2 – подвеска в стиле парных конских голов.

Судя по всему, кремация проводилась непосредственно на месте погребения. Изучение кремированных останков таштыкских памятников свидетельствует, что при сожжении многие кости скелета полностью не разрушаются. Лучше всего сохраняются кости черепа, рук и ног [19, с. 136]. В рассматриваемом нами погребении раздробленные на мелкие фрагменты кости черепа, вероятно, связаны с каким-то ритуальным действием.

Обсуждения. По ритуалу погребения памятники Ат Быраан III и Куудук III можно отнести к так называемым «девиантным» (то есть, «атипичным», «неординарным») погребениям, отличающимся от традиционных памятников рассматриваемого времени. В рамках культурно-исторического подхода, погребения, демонстрирующие очевидные отклонения от норм «обычной» формы обрядности, рассматриваются как результат смены системы верований, свидетельства прихода (или влияния) инокультурной группы населения, или, в случае очевидной негативной коннотации, как жертвоприношения или захоронения «зависимых» людей или рабов [5, с. 13–14].

Последняя из версий может быть применима к погребению Ат Быраан III. Сопровождающее погребенного подростка ритуальное захоронение коня и украшения (солярный круг туосахта, гривна, серьги), носящие, вероятно, социально-знаковую функцию, можно рассматривать как косвенное свидетельство его принадлежности к родовой знати. Традиция ношения серег якутскими мужчинами прослеживается в фольклорных и этнографических материалах. В эпосе олонхо «Кюлэр Чююччюк богатырь, носящий золотую кольцеобразную серьгу размером с озеро», золотая серьга героя является отличительным знаком его доблести и высокой миссии защитника племени ураанхай саха. По этнографическим сведениям, серьги носили мужчины только из знатных семей, что «простым людям не полагалось» [7, с. 102].Традиция ношения серег мужчинами уходит своими корнями в мир древних кочевников Центральной Азии и Южной Сибири. Кыргызы, как женщины, так и мужчины, носили серьги. Их по одному экземпляру находят в Туве в мужских (юношеских) погребениях кыргызов, где сопровождающий комплекс вещей соответствует второй половине IX – X в. [17, с. 139]. Ношение серьги мужчинами отмечалось вплоть до этнографической современности у многих сибирских народов, в том числе и хакасов, которые носили серьги ызырга (ср. якут. ытарга)в мочке одного уха [22, с. 70]. Гривна у якутов в древности также была символом мужской силы и храбрости, что отчасти подтверждается наличием такого массивного изделия с петлеобразными изгибами в погребении известного по преданиям воина-богатыря и родоначальника Суор Бугдука, жившего на рубеже XVI - XVII вв. [10, с. 71]. Кальцинированные кости в туесе могли принадлежать слуге, посмертно сопровождающего своего знатного господина в иной мир, так как, согласно материалам Второй Камчатской экспедиции, в прежние времена среди слуг якутской знати бытовал обычай сжигать себя на костре после смерти хозяев [31, с. 163], или виновнику смерти юноши, убитому в отместку, а затем кремированного, согласно якутскому обычаю сжигать убитых. Внимание привлекает и такая деталь в сопогребении лошади как отсутствие ее шкуры с конечностями и черепом, что заставляет вспомнить описание П. Карпини о погребальном обряде команов-половцев: «...а другого коня съедают и набивают кожу соломой и ставят ее повыше на двух или четырех деревяшках ... а кости того коня ... они сжигают...» [14, с. 32].

Намного сложнее представляется содержание обряда кремации погребения Куудук III, датируемого XVIII в., когда с распространением христианства в традиционной культуре народов Северо-Востока Азии происходили переломные исторические трансформации, что в свою очередь получило отражение в вариативности ритуальных погребальных сценариев. Так, Якутская комиссия по переобложении ясаком, отмечала, что якуты мертвых «по своему зловерию кладут на столбы, сделавши помосты”, и указала, “чтоб впредь мертвые тела загребали” [13, с. 13]. В этом случае, погребение Куудук III может быть вторичным, когда после разрушения или же «искоренения» арангаса, останки умершей кремировали. При этом, возможно, местом кремации выбрали могилу женщины, состоявшей с ней в каких-то родственных отношениях – тем более до этнографической современности якуты практиковали обычай подзахоронения младенцев в могилы старших родственников [9, рис. 55].

Сочетание разнохарактерных явлений в погребении Куудук III также можно связывать с обстоятельствами жизни и/или смерти кремированной. Наличие «грабительского» лаза в виде прорубленной крышки в задней (восточной) части гроба, где в якутских могилах традиционно помещаются наиболее ценные предметы сопроводительного инвентаря, позволяют выдвинуть версию об ограблении могилы. Подобные единичные случаи зафиксированы в исторических документах [8, с. 91]. Женщина, останки которой подверглись кремации, могла быть замешана в ограблении и преждевременно скончалась (убийство, самоубийство, несчастный случай). По фольклорным данным, тела виновных в преступлении, согласно кровной мести, иногда сжигали. В текстах якутских проклятий кырыыс часто присутствовала речевая формула «кюлгюн буккуйуом» (букв. «смешаю твою золу») со значением «уничтожение врага».

Частичным подтверждением такой версии может служить раздробление черепа умершей. Схожий обряд зафиксирован в одном из погребений курганного могильника Барклай в среднем течении р. Чая, левого притока р. Обь. Погребение, совершенное по способу полной кремации на месте захоронения, датируется XVI – XVII вв. и относится к культуре селькупов. Расположение отдельных костей и инвентаря показало, что изначальная ориентация погребенного головой на юго-запад не нарушена. Но, при этом череп оказался раздавлен, частично сгорел, на месте сохранились лишь отдельные фрагменты черепной коробки. В фольклоре селькупов встречаются упоминания о существовании в старину обычая расчленения умерших. После кончины у шаманов и людей, погибших насильственной смертью, отделяли головы, сжигали или варили их в котлах, а затем закапывали в землю отдельно от тела [11, с. 362 – 364]. В Западной Сибири обряд кремации прослеживается в курганах X – XIII вв. Среднего Причулымья. Их предметный комплекс, в сочетании с обрядом трупосожжения, соотносится с культурой кыргызов [4, с. 140 – 141].

Сочетание трупоположения и трупосожжения, береста в виде «саванов» для погребенных, трупоположение с конем были присущи и для погребального обряда североалтайского варианта сросткинской культуры IX – X вв., в формировании которого сыграли большую роль традиции верхнеобской культуры [25, с. 293]. Можно добавить, что у алтайцев, как и селькупов, отмечено и негативное отношение к трупосожжению, в завуалированном виде оно проявлялось в сожжении костей умершего, в могиле которого, поселился «куремса» – злой дух [20, с. 261]. Отрицательное отношение к обряду кремации отмечается и у якутов. В этнографической записи «Трупосожжение шамана», сделанной А.А. Саввиным в 1940 г. в Верхоянском улусе, говорится, что в 1937 г. в Энгинском наслеге практикующий шаман по имени Чаhы обратился к председателю сельсовета с просьбой кремировать его тело после смерти согласно древнему обычаю. В противном случае он превратится в злого духа юёр, что повлечет всевозможные беды и несчастья для сородичей. Напуганные жители наслега совершили обряд трупосожжения, как велел шаман [6,с. 324].

Показательно, что в якутском языке название могилы обозначается как киси унгуога (человеческие кости), что аналогично хакасскому, шорскому, алтайскому, тувинскому сёёк - кость, останки, труп, могила - от тюрк. сёнгюк [2, с.149]. Надмогильное сооружение якуты называли киси унгуогун эргитиитэ (букв. окружение/ограждение человеческих костей). Кроме того, якуты в риторической речи используют выражение «кёмюс унгуогун кётёгёр» – серебряные кости поднимать, т.е. хоронить, что сходно с хакасским выражением сёёкти кёдириргэ - кости поднимать, т.е. вынести покойника для погребения [там же]. Согласно фольклорной записи А.А. Саввина, якуты в древности после кремации трупа черного шамана, оставшиеся кости заворачивали в ровдугу, и хоронили на помосте арангас [24]. Подобный способ погребения – сочетание кремации с последующим воздушным захоронением останков – бытовало у южных алтайцев: «Тело со всех сторон обкладывали дровами, затем старший из присутствующих разжигал костер с четырех сторон (по сторонам света). Останки покойного складывали в войлочный мешок и подвешивали на дерево, после чего это место покидали. Такой способ захоронения назывался кижиний согин отко ёртёр»[20, с. 262].

Примечательно, что в якутских легендах обряд трупосожжения связывается с древним племенем кыргыс, название которого созвучно этнониму енисейских кыргызов, главной этнодифференцирующей особенностью погребений которых считается устойчивый обряд трупосожжения, наследуемый от таштыкской культуры, и сохраняется затем на всём протяжении их существования.

Погребение Ат Быраан III, как по оформлению погребального сооружения, так и обряду захоронения, проявляет ряд черт, схожих с погребениями культуры чаа-тас (VI – середина IX вв.), носители которой после кремации хоронили пережженые кости сородичей в берестяных или керамических сосудах. Рядовые погребения совершались в грунтовых ямах под насыпями небольших каменных курганчиков округлой формы, диаметром 1 – 6 м и высотой 0,1 – 0,5 м. Детей и подростков кыргызы, в отличие от взрослых, хоронили по обряду ингумации в могильных ямах, перекрытых плитами песчаника. В качестве сопроводительной мясной пищи в могилы клали передние и задние части домашних животных [30, с. 47]. В XI – XII вв. погребения, генетически связынные с предыдущей археологической культурой, совершаются на уровне древней поверхности непосредственно под курганной насыпью, причём вещи, находящиеся под последней, часто разбросаны по широкой площади вместе с угольками, кусочками кальцинированных костей и каплями расплавленного металла [28, с. 259-260], что отдаленно напоминает ритуальное оформление погребения Куудук III.

Исследователи отмечают, что некоторые виды изделий кулун-атахской культуры XIV – XVI вв. на Средней Лене (пряжки с фигурной орнаментированной рамкой, круглые бляхи-фалары со сквозными отверстиями по краю, металлические обкладки седел) напоминают изделия аскизской культуры енисейских кыргызов XI – XIII вв. Д. Г. Савинов считает, что эти элементы вместе с кыпчакскими (серьги в виде «знака вопроса», гривны - витые и с петлевидными изгибами, ажурные подвесные и накладные украшения), инкорпорировались в один культурный комплекс еще на территории Прибайкалья в XI –XII вв. [26, с. 77-78]. Вместе с тем, весьма примечательной представляется бронзовая фигурная подвеска с небольшой сердцевидной прорезью в центре и округлой ножкой, найденная на стоянке Усть-Тимптон I на р. Алдан. В I слое вышеуказанной стоянки, датируемом IX – X вв. н.э., также был обнаружен трехлопастный наконечник стрелы [29, с. 197-198]. Определенный интерес также вызывает иконография якутских перстней-печаток из якутских погребений XVII – XVIII вв., в которой присутствуют мотивы и символы, характерные для так называемого «степного орнаментализма»: «корона», «пламенеющий жемчуг», «перевязанная пальметта» и «цветок смоквы» [18, с. 46].Согласно Д. Г. Савинову, эти предметы и орнаментальные мотивы, наряду с обрядом трупосожжения, являются одними из опорных при определении памятников енисейских кыргызов и в других районах их расселения в IX – X вв. [27, с. 91].

По мнению И.В. Асеева, в Шишкинских писаницах некоторые изображения лошадей по манере нанесения рисунка напоминают лошадь под всадником из Сулекской писаницы: грива коней подстрижена тремя зубцами, оба всадника закованы в кольчугу или броню, на головах островерхие шлемы. Исходя из своих наблюдений, он приходит к выводу, что кыргызского всадника на первом камне Шишкинских скал изобразила рука кыргызского художника, волей судьбы оказавшегося на Лене [3, с.176]. То, что какая-то часть енисейских кыргызов достигла берегов р. Лены – одной из главных водных артерий Восточной Сибири и со временем вошла в состав формировавшегося якутского народа, о чем частично свидетельствуют этнонимы якутских родов кыргыдай и кыргыс в Вилюйском и Кобяйском улусах, кажется нам вполне допустимым. Во всяком случае, эти данные позволяют говорить о существовании прямых этнокультурных контактов между племенами Якутии и Южной и Западной Сибири в конце I тыс. н.э.

Заключение. Погребения Ат Быраан III и Куудук III ввиду атипичности обряда захоронения занимают особое место среди позднесредневековых погребальных памятников якутов.

Круг интерпретаций ритуального содержания изученных погребений может быть достаточно широк и находит параллели в погребальных традициях енисейских кыргызов и народов Южной и Западной Сибири XVI – XVII вв.

Таким образом, археологический материал отражает возможное участие компонента кыргызского происхождения в этнической истории якутов, подтверждая фольклорные источники.

[1] Обозначения: b – ширина, l – длина, d – диаметр, s – толщина

Библиография

1. Алексеев А.Н., Крюбези Э. Сюжеты парных конских головок в культурах Якутии: древность и современность // Археология, этнография и антропология Евразии, 2016. – Т. 44. –№ 2.– С. 91–101.

2. Антонов Н.К. Материалы по исторической лексике якутского языка. – Якутск: кн. Изд–во, 1971. – 172 с.

3. Асеев И.В. Некоторые вопросы этногенеза прибайкальских племен // Астро-археология – естественный научный инструмент познания протонаук и астральных религий жречества древних культур Хакасии. – Красноярск: Город, 2009. – С. 174– 179.

4. Беликова О.Б. Среднее Причулымье в X–XIII вв. – Томск: ТГУ, 1996. – 272 с.

5. Берсенева Н.А. Подходы к интерпретации «девиантных» погребений в археологии // Развитие взглядов на интерпретацию археологического источника. Материалы Всероссийской научной конференции / Отв. ред. Д.С. Коробов – М.: Институт археологии РАН, 2016. – С. 13–14.

6. Бравина Р.И. Об использовании огня в погребальном обряде якутов (ХVII – XVIII вв) // Материалы VIII Международной научной конференции «Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая» (г. Чанчунь, КНР. 11–15 сентября 2017 г.). – Чанчунь: Институт археологии Автономного района Внутренняя Монголия, 2017. – С. 320–329.

7. Бравина Р.И. Традиция ношения серег мужчинами у якутов (интерпретация археологических данных) // Сборник статей по материалам XLIV–XLV междунар. науч.–практ. конф. №1(42). – Новосибирск: Изд–во «СибАК», 2015. – С. 97–103.

8. Бравина Р.И., Дьяконов В.М., Колбина Е.Ю., Петров Д.М. К вопросу о ритуально потревоженных захоронениях якутов (XVII – ХVIII вв.) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2016. – № 2 (33). – С. 86–96.

9. Бравина Р.И., Попов В.В. Погребально–поминальная обрядность якутов: памятники и традиции (ХV–ХIХ вв.). – Новосибирск: Наука, 2008. – 296 с.

10. Гоголев З. В. Раскопки якутских могил XVII века // Труды Якутского филиала СО АН СССР, 1958. – Вып. 1. – С. 65–75.

11. Зайцева О.В., Ожередов Ю.И. К вопросу о нарушении анатомической целостности темы при погребении у южных селькупов / О.В. Зайцева, Ю.И. Ожередов // Социогенез в Северной Азии: Сборник научных трудов / Под ред. А.В. Харинского. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2003. – Ч.1. – С. 361-366.

12. Исторические предания и рассказы якутов / Ред. Г.У. Эргис. – М.; Л.: Наука, 1960. – Т.1. – 322 с.

13. История Якутской АССР. / Т. 2. От 1630 до 1917 гг. – М.: Изд–во АН СССР, 1957. – 427 с.

14. Карпини Джованни дель Плано. История монгалов // В кн.: Джованни дель Плано Карпини. История монгалов. Гильом де Рубрук. Путешествие в восточные страны. – М. : Государственное издательство географической литературы, 1957. – 272 с.

15. Кирьянов Н.С., Crubézy E., Duchesne S., Gérard P., Mougin V., Géraut A., Petit С., Колодезников С.К., Попов В.В., Романова Л.Г., Алексеев А.Н., Бравина Р.И. Раскопки могильного комплекса позднего средневековья «Ат–Дабан» («Ат–Быран») в долине Эркээни Центральной Якутии (по результатам работ Саха–французской археологической экспедиции в 2016 году) // III Международный конгресс средневековой археологии евразийских степей «Между Востоком и Западом: движение культур, технологий и империй» / Отв. ред. Н.Н. Крадин, А.Г. Ситдиков. – Владивосток : Дальнаука, 2017. – С. 148–154.

16. Константинов И.В. Материальная культура якутов ХVIII века: (По материалам погребений). – Якутск: Якутиздат, 1971. – 212 с.

17. Кызласов Л.Р. Древняя Тува (от палеолита до IX в.). – М.: МГУ, 1979. – 208 с.

18. Мир древних якутов: опыт междисциплинарных исследований (по материалам Саха–французской археологической экспедиции) / Под редакцией Э. Крюбези и А.Н. Алексеева. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2012. – 226 с.

19. Митько О. А., Тетерин Ю. В. Таштыкская кремация: проблемы интерпретации: (по материалам исследования могильника Староозначенская переправа I) // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия 6 История, Филология. – 2008. – Т.7. – Вып.3. – С. 132–142.

20. Митько О.А. Кремация в погребальной обрядности теленгитов (по материалам этнографических наблюдений) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. – 2009. – Т. 8. – Вып. 3: Археология и этнография. – С. 260–267.

21. Новгородов И.Д. Археологические раскопки музея: (Некоторые предварительные данные) // Сборник научных статей Якутского республиканского краеведческого музея, 1955. – Вып. 1. – С.138–162.

22. Патачаков К.М. Очерки материальной культуры хакасов. – Абакан: Хакасское книжное издательство, 1982. – 88 с.

23. Прокопьева А.Н., Яковлева К.М. Украшения эпохи позднего средневековья Якутии (по материалам могильника Ат Дабаан) // Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая. Материалы VII Международной научной конференции. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2016. – С. 186–191.

24. Рукописный отдел архива ЯНЦ СО РАН, ф. 4, оп. 12, д. 39, л. 133

25. Савинов Д.Г. Древнетюркские племена в зеркале археологии // Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи древней Евразии. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2005. – С. 181 – 346.

26. Савинов Д.Г. Дотюркский пласт в палеоэтнографии якутов // Сибирский сборник–2: к юбилею Евгении Алексеевны Алексеенко. – СПб.: Кунсткамера, 2010. – С. 68–81.

27. Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху.– Л.: Изд–во ЛГУ, 1984. – 174 с.

28. Савинов Д.Г. Об изменении этнического состава населения Южной Сибири по данным археологических памятников предмонгольского времени // Этническая история народов Азии / отв. ред.: С. М. Абрамзон, Р. Ф. Итс. – М.: Наука, 1972. – С. 255–266.

29. Степанов А.Д. К аналогиям и происхождению некоторых бронзовых изделий Якутии (К вопросу о южных связях в эпоху железа и раннего средневековья) // Известия лаборатории древних технологий. – Иркутск: Изд–во ИРГТУ, 2007. вып. 5. – С. 196–199.

30. Степи Евразии в эпоху средневековья / Археология СССР. Отв. ред. тома С.А. Плетнёва. – М.: Институт археологии АН СССР, Наука, 1981. – 304 с.

31. Шишигина А.Н. Научное изучение Якутии в XVIII веке: (по материалам Второй Камчат. экспедиции). – Якутск: Изд–во ЯНЦ СО РАН, 2005. – 299 с

References

1. Alekseev A.N., Kryubezi E. Syuzhety parnykh konskikh golovok v kul'turakh Yakutii: drevnost' i sovremennost' // Arkheologiya, etnografiya i antropologiya Evrazii, 2016. – T. 44. –№ 2.– S. 91–101.

2. Antonov N.K. Materialy po istoricheskoi leksike yakutskogo yazyka. – Yakutsk: kn. Izd–vo, 1971. – 172 s.

3. Aseev I.V. Nekotorye voprosy etnogeneza pribaikal'skikh plemen // Astro-arkheologiya – estestvennyi nauchnyi instrument poznaniya protonauk i astral'nykh religii zhrechestva drevnikh kul'tur Khakasii. – Krasnoyarsk: Gorod, 2009. – S. 174– 179.

4. Belikova O.B. Srednee Prichulym'e v X–XIII vv. – Tomsk: TGU, 1996. – 272 s.

5. Berseneva N.A. Podkhody k interpretatsii «deviantnykh» pogrebenii v arkheologii // Razvitie vzglyadov na interpretatsiyu arkheologicheskogo istochnika. Materialy Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii / Otv. red. D.S. Korobov – M.: Institut arkheologii RAN, 2016. – S. 13–14.

6. Bravina R.I. Ob ispol'zovanii ognya v pogrebal'nom obryade yakutov (KhVII – XVIII vv) // Materialy VIII Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii «Drevnie kul'tury Mongolii, Baikal'skoi Sibiri i Severnogo Kitaya» (g. Chanchun', KNR. 11–15 sentyabrya 2017 g.). – Chanchun': Institut arkheologii Avtonomnogo raiona Vnutrennyaya Mongoliya, 2017. – S. 320–329.

7. Bravina R.I. Traditsiya nosheniya sereg muzhchinami u yakutov (interpretatsiya arkheologicheskikh dannykh) // Sbornik statei po materialam XLIV–XLV mezhdunar. nauch.–prakt. konf. №1(42). – Novosibirsk: Izd–vo «SibAK», 2015. – S. 97–103.

8. Bravina R.I., D'yakonov V.M., Kolbina E.Yu., Petrov D.M. K voprosu o ritual'no potrevozhennykh zakhoroneniyakh yakutov (XVII – KhVIII vv.) // Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii. – 2016. – № 2 (33). – S. 86–96.

9. Bravina R.I., Popov V.V. Pogrebal'no–pominal'naya obryadnost' yakutov: pamyatniki i traditsii (KhV–KhIKh vv.). – Novosibirsk: Nauka, 2008. – 296 s.

10. Gogolev Z. V. Raskopki yakutskikh mogil XVII veka // Trudy Yakutskogo filiala SO AN SSSR, 1958. – Vyp. 1. – S. 65–75.

11. Zaitseva O.V., Ozheredov Yu.I. K voprosu o narushenii anatomicheskoi tselostnosti temy pri pogrebenii u yuzhnykh sel'kupov / O.V. Zaitseva, Yu.I. Ozheredov // Sotsiogenez v Severnoi Azii: Sbornik nauchnykh trudov / Pod red. A.V. Kharinskogo. – Irkutsk: Izd-vo IrGTU, 2003. – Ch.1. – S. 361-366.

12. Istoricheskie predaniya i rasskazy yakutov / Red. G.U. Ergis. – M.; L.: Nauka, 1960. – T.1. – 322 s.

13. Istoriya Yakutskoi ASSR. / T. 2. Ot 1630 do 1917 gg. – M.: Izd–vo AN SSSR, 1957. – 427 s.

14. Karpini Dzhovanni del' Plano. Istoriya mongalov // V kn.: Dzhovanni del' Plano Karpini. Istoriya mongalov. Gil'om de Rubruk. Puteshestvie v vostochnye strany. – M. : Gosudarstvennoe izdatel'stvo geograficheskoi literatury, 1957. – 272 s.

15. Kir'yanov N.S., Crubézy E., Duchesne S., Gérard P., Mougin V., Géraut A., Petit S., Kolodeznikov S.K., Popov V.V., Romanova L.G., Alekseev A.N., Bravina R.I. Raskopki mogil'nogo kompleksa pozdnego srednevekov'ya «At–Daban» («At–Byran») v doline Erkeeni Tsentral'noi Yakutii (po rezul'tatam rabot Sakha–frantsuzskoi arkheologicheskoi ekspeditsii v 2016 godu) // III Mezhdunarodnyi kongress srednevekovoi arkheologii evraziiskikh stepei «Mezhdu Vostokom i Zapadom: dvizhenie kul'tur, tekhnologii i imperii» / Otv. red. N.N. Kradin, A.G. Sitdikov. – Vladivostok : Dal'nauka, 2017. – S. 148–154.

16. Konstantinov I.V. Material'naya kul'tura yakutov KhVIII veka: (Po materialam pogrebenii). – Yakutsk: Yakutizdat, 1971. – 212 s.

17. Kyzlasov L.R. Drevnyaya Tuva (ot paleolita do IX v.). – M.: MGU, 1979. – 208 s.

18. Mir drevnikh yakutov: opyt mezhdistsiplinarnykh issledovanii (po materialam Sakha–frantsuzskoi arkheologicheskoi ekspeditsii) / Pod redaktsiei E. Kryubezi i A.N. Alekseeva. – Yakutsk: Izdatel'skii dom SVFU, 2012. – 226 s.

19. Mit'ko O. A., Teterin Yu. V. Tashtykskaya krematsiya: problemy interpretatsii: (po materialam issledovaniya mogil'nika Starooznachenskaya pereprava I) // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 6 Istoriya, Filologiya. – 2008. – T.7. – Vyp.3. – S. 132–142.

20. Mit'ko O.A. Krematsiya v pogrebal'noi obryadnosti telengitov (po materialam etnograficheskikh nablyudenii) // Vestnik NGU. Seriya: Istoriya, filologiya. – 2009. – T. 8. – Vyp. 3: Arkheologiya i etnografiya. – S. 260–267.

21. Novgorodov I.D. Arkheologicheskie raskopki muzeya: (Nekotorye predvaritel'nye dannye) // Sbornik nauchnykh statei Yakutskogo respublikanskogo kraevedcheskogo muzeya, 1955. – Vyp. 1. – S.138–162.

22. Patachakov K.M. Ocherki material'noi kul'tury khakasov. – Abakan: Khakasskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1982. – 88 s.

23. Prokop'eva A.N., Yakovleva K.M. Ukrasheniya epokhi pozdnego srednevekov'ya Yakutii (po materialam mogil'nika At Dabaan) // Drevnie kul'tury Mongolii, Baikal'skoi Sibiri i Severnogo Kitaya. Materialy VII Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii. – Krasnoyarsk: Sibirskii federal'nyi universitet, 2016. – S. 186–191.

24. Rukopisnyi otdel arkhiva YaNTs SO RAN, f. 4, op. 12, d. 39, l. 133

25. Savinov D.G. Drevnetyurkskie plemena v zerkale arkheologii // Klyashtornyi S.G., Savinov D.G. Stepnye imperii drevnei Evrazii. – SPb.: Filologicheskii fakul'tet SPbGU, 2005. – S. 181 – 346.

26. Savinov D.G. Dotyurkskii plast v paleoetnografii yakutov // Sibirskii sbornik–2: k yubileyu Evgenii Alekseevny Alekseenko. – SPb.: Kunstkamera, 2010. – S. 68–81.

27. Savinov D.G. Narody Yuzhnoi Sibiri v drevnetyurkskuyu epokhu.– L.: Izd–vo LGU, 1984. – 174 s.

28. Savinov D.G. Ob izmenenii etnicheskogo sostava naseleniya Yuzhnoi Sibiri po dannym arkheologicheskikh pamyatnikov predmongol'skogo vremeni // Etnicheskaya istoriya narodov Azii / otv. red.: S. M. Abramzon, R. F. Its. – M.: Nauka, 1972. – S. 255–266.

29. Stepanov A.D. K analogiyam i proiskhozhdeniyu nekotorykh bronzovykh izdelii Yakutii (K voprosu o yuzhnykh svyazyakh v epokhu zheleza i rannego srednevekov'ya) // Izvestiya laboratorii drevnikh tekhnologii. – Irkutsk: Izd–vo IRGTU, 2007. vyp. 5. – S. 196–199.

30. Stepi Evrazii v epokhu srednevekov'ya / Arkheologiya SSSR. Otv. red. toma S.A. Pletneva. – M.: Institut arkheologii AN SSSR, Nauka, 1981. – 304 s.

31. Shishigina A.N. Nauchnoe izuchenie Yakutii v XVIII veke: (po materialam Vtoroi Kamchat. ekspeditsii). – Yakutsk: Izd–vo YaNTs SO RAN, 2005. – 299 s

Результаты процедуры рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться здесь.

Рецензия на статью: «Погребения по обряду кремации Ат Быран III и Куудук III в долине Эркээни на Средней Лене (XIV – XVIII вв.).»

Предметом исследования рецензируемой статьи является анализ погребального обряда и инвентаря якутских могильников XIV и XVIII вв. Ат Быраан III и Куудук III, а также поиск этнографических аналогов в культуре якутов XVII – XIX вв.

Методология исследования основана на описательном методе. Археологические материалы сопоставляются автором с и информацией из письменных исторических источников и данными этнографии. При анализе материала также используются медико-криминалистические методы.

Актуальность работы обусловлена слабой изученностью позднесредневековых могильников на территории Якутии.

Новизна исследования связана с введением в научный оборот новых неопубликованных материалов раскопок, материалы которых широко сопоставляются автором с этнографическими данными.

Стиль статьи научный. Статья состоит из введения, описательной части, обсуждения результатов и заключения. Во введении автором ставятся цели исследования и дается обзор этнографических данных по погребальной обрядности якутов XVII – XIX вв. В основной части статьи приводится подробное описание результатов раскопок могильников Ат Быран III и Куудук III, которое сопровождается обширным иллюстративным материалом. В разделе «Обсуждение» дается интерпретация археологическим данным, основанная на этнографических параллелях. В заключении автор приходит к выводу, что захоронения данных могильников занимают особое место среди позднесредневековых погребальных памятников якутов и находят определенные параллели в погребальных традициях енисейских кыргызов и народов Южной и Западной Сибири XVI – XVII вв.

Библиография статьи состоит из 30 наименований, среди которых представлена вся основная литература, относящаяся к теме исследования. В ссылке №14 допущена орфографическая ошибка.

В текст статьи необходимо внести ряд уточнений:

1) В статье приводится ссылка на результаты радиоуглеродных исследований, но не указан шифр лаборатории и номер анализа, как это принято делать при их публикации.

2) Материалы погребения Ат Быран III автор статьи датирует XIV веком, однако судя по радиоуглеродной хронологии оно могло быть совершено в период с 1280 по1490 гг., т.е. с конца XIII по XV век. Поэтому датировка его материалов только XIV веком нуждается в дополнительной аргументации. Следует отметить, что для позднего средневековья датировка на основе аналогий носит более точный характер, чем радиоуглеродные определения, имеющие значительную погрешность. Однако подобные аналогии автором статьи приведены не были, поэтому указанная им датировка нуждается в дополнительной аргументации.

3) Погребения Ат Быран III и Куудук III охарактеризованы автором как «девиантные», однако применения данного термина в подобном контексте не корректно, поскольку социальная девиация – это отклоняющее поведение, следовательно речь должна идти о том, что в могильнике похоронены индивиды, для которых подобное поведение было характерно. В реальности же описываются погребения совершенные не по совсем характерному для данной местности обряду.

4) Неудачно формулировка названия статьи, поскольку погребения являются биритуальными, а нем кремациями в чистом виде.

5) Не ясно, что именно автор имел ввиду, описывая место положения меча: «развал длинноклинкового оружия острием вниз, лезвием наружу», поскольку непонятно что здесь считается низом, что верхом, а также снаружи чего именно. Неудачно и формулировка длинноклинковое оружие, когда совершенно ясно, что речь идет об однолезвийном мече (палаше), да и термин развал принято употреблять только для разбитых керамических сосудов.

Статья представляет несомненный интерес для специалистов по средневековой истории Восточной Сибири и после устранения, высказанных в рецензии замечаний может быть рекомендована для публикации в журнале Genesis: исторические исследования.

Ссылка на эту статью

Просто выделите и скопируйте ссылку на эту статью в буфер обмена. Вы можете также

попробовать найти похожие

статьи

|